Special Feature

Top > Special Feature > Robert Calvert's Novel in Frendz31

ロンドン、ラドブローク・グローブのアンダーグランド紙Frendz、60年代から70年代初頭に発行されていたタブロイド紙ですが、その72年の31号はホークウィンド特集。その中にロバート・カルバートの書いた創作小説が掲載されていました。この一部は96年にEMIによりCD化されたDOREMI FASOL LATIDOの中面に掲載されていました。

ここでは元のFrendz No.31(72/7/14発行)に掲載された全文を和訳したものを掲載します。カルバートが寓話的なイメージでホークウィンドのメンバーの変遷を描いています。カルバートが当時ホークウィンドのメンバーや自身をどう捉えていたのか、イギリスのサイケデリック文化に想いを馳せて読むと良いかと思います。

バンドメンバーは「ホークウィンド」に乗り組む搭乗員として描かれており、そのイメージは50年経った現在も継承されていますね。

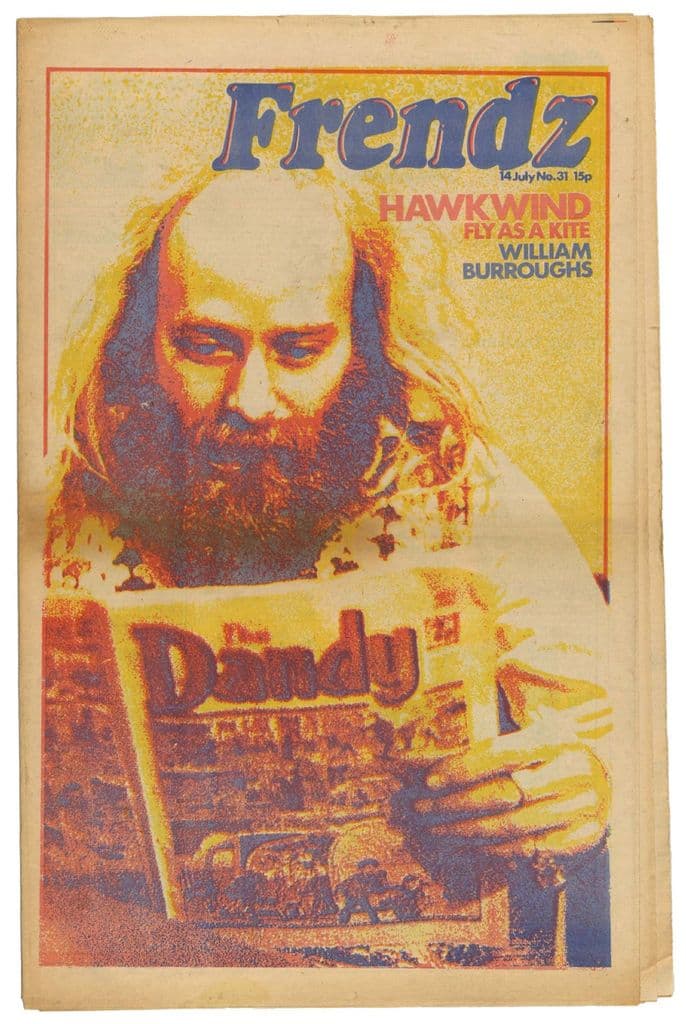

FRENDZ No.31 1972年7月14日号

表紙はデル・デットマー

むかしむかし、時間外の最も深いところで、何もないところから、どこでもないところに、何かが生まれた。偶然にもそれは地球にたどり着き、何年も泥の中で不定形のまま何年も横たわっていた。雨が降って流されるまでは。暗い流れに乗って漂う意識の胎児のようなものだった。

その後、ノッティング・ヒルの下水道に溜まっていた新聞紙の渦に巻き込まれた。 純粋な可能性を秘めたこの胞子は、数え切れないほどの時間、眠っていた。 仮死状態で、あらゆる形を夢見て、まだ見つけていないすべての形を夢見ていた。

ポートベロ・ロードは、バスカー・ピープルが登場するまでは、常に最も寂しい場所だった。毛むくじゃらの民族であるバスカーたちは、奇妙な声を出しながら原始的な道具である棒と弦を使って神出鬼没な音を出す。呪文のような言葉で呼びかけながら、耳をつんざくような音を出して、通り過ぎる人々の注意を引く。時折、道行く一人が、小さな丸い金属の物体や、大小さまざまな金属片を、バスカーの上向きの帽子に投げ入れることがあった。 この突飛な習慣の起源は、今となってはよく分からない。これが、後にデイヴ・ブロックと呼ばれることになる人物の、ありそうでなかった始まりだった。ブルーズを歌う不器用なバスカーが偶然に見つけた音の秘密の鍵が、このものに命を吹き込んだのだ。この新しいバスカーは、デイヴ ・ブロックという名前を得た。彼は金を持っていなかった、なぜなら言葉使いが苦手だったからだ。

昔、体が2つある男がいた。 体のうちの1体がミクと呼ばれ、それは歩くことを好んだ。もう1体はディクと呼ばれ、それは忙しい体で、一日中スピードを出していた。奇妙な体だった。 一人でいるのが好きだった。 そして、何日も放浪して姿を見せなかった。姿を現す時は、使い古された廃品のような姿で見つめる眼差しと言葉にならないロックンロールの歌詞を独り言のようにつぶやいていた。この2体を所有していた男は、海辺の電脳城に住んでいて、そこを気に入っていた。自分の片割れが何も言わずに去っていくことには、あまり興味を示さなかった。夜になると、しばしば「ディクとミクが共存していれば、何かが変わっていたかもしれない...」とよく考えていた。ある日、彼は新聞に掲載されたブロック博士の驚くべき治療法の広告を見て、大喜びをし、その日のうちに予約を入れた。原形質を吸収してバスキングから博士になったD.ブロック博士は、彼にツマミ付きの電子統合ボックスを与えた。"Thank you"とディクは言い "Thank you"とミクは言い、統合されたディクミクは通りに出て行った。

鷹の爪を持った大きな生き物が、突然、大きな風の渦とともに空に現れ、回転しながらディクミクの前に降りた。それは「天王星から飛んで帰ってきた、薬物カルテルから逃げきた、奴らに気をつけろ」と、息を切らしながら言っていた。「名前は何という?」とディクミクが聞くと、「ニック」と答えた。「ニック、ナイスだな」とディクミクは言い、"ディクミクニックはいいね"と考えた(まぁ、この統合ボックスの仕組みが分かればいいんだが)。箱が変な音を出し始めたので、鳥人間がサクソスコープで返事をした。そうすることで 二人には奇妙な宇宙語が聞こえたが、二人ともその言葉を理解できなかった。「見ろ、見ろ」とディクミク。「見ろ、見ろ、あれは何だ?」。ニック・ターナーは振り返って見た...それは 光っていて...金色で...高くて...飛んでいて...正体不明で...それは...「金星の宇宙ベーシスト」と、鳥人ターナーが言った。玄関先でハーレーダビッドソンのギターを持ったブロック博士に光が照射された。ディクミクとニックはこのパワフルなコードを確認した。彼らの楽器はエキサイトしサクソスコープは熱狂的な挨拶を送る。ディクミクのボックスは暴走する。各機器は、ピュアな音の銀河系言語で通信しているようだった。彼らは誰もその言葉を知らなかった。

金星人を見たデイヴ・ブロックは、ギターを投げ出した。"お茶でも飲みに来ないか?"と彼は言った。 金星人は「承知した」と言った。 全員が中に入った。

そうこうしているうちに、ドアをノックする音が聞こえてきた。 続いて別のノック、そしてすぐに一連のロックなリズムのノックが 揺れるようなリズミカルなノックが続いた。 扉を開けると、そこには睨みつけるような目をした毛むくじゃらの生き物がいた。捨てられた金属の切れ端のような服を着ている。 "それってヘビメタ?"とディクミク。みんなの笑い声が部屋に響く。スペースハイエナや星間コウモリのような、得体の知れない笑い声が部屋に満ちていた。ウインドホーカーと名乗るテリー・オリスは言った。「ハリケーンを買わないか?今なら半額だよ。あるいはサイクロン。あらゆる種類の強風が缶詰になってるよ。疾風、突風、モンスーン、そよ風、北極圏の苦悩の爆風なんかがエアロゾルに入ってる」

"Are you hawking?"とディクが言うと、"the wind?"とミクが言った(彼は誤って統合ボックスのスイッチを切ってしまっていた。まだスイッチが見つからないらしい)。「モンスーンと言ったか?」とデイブ・アンダーソンが金星人の声で質問した。

また別のドアをノックする音が聞こえてきた。玄関からコーラス、それはデルだった。世界一髪の長い建築作業員で木枠を背負って入ってきた。木枠の中にはピコピコ、チルチルと様々に唸るマシーンが入っていた。「こいつはシンパサイザー」と彼は説明した。この部屋から聞こえてくる音を聞いて、共鳴し始めた。そして、こいつを止めることができない」

カーテンの隙間から鳥人間のニック・ターナーが覗いていた。部屋は不思議なほど振動していた。ニックは「おい」と言って 「この部屋は、おれの目が正しければ、宇宙空間にあるように見える...」と。みんなも同じように見ていた。デイヴ・ブロックはカーテンを引き「そうだ。我々は宇宙にいる... すごい!離陸したんだ...。これからどうする?」

彼らは広大な空間を旅し、時間を螺旋状に進んでいった。 ホークウインド。そして多くの冒険をした。語るにはあまりにも多く、またあまりにも多くの出来事があった。 彼らの名前は宇宙に広まり、大勢の人々が彼らのノイズと光の儀式を見るために集まった。

金星人の常である性質は一つの場所、一つの形に長く留まることができない。デイヴ・アンダーソンはすぐに移動することになった。 みんなが手を振って見守る中、デイヴ・アンダーソンはゆっくりと驚きながらも手を振り、太陽に向かって消えていった。 アンダーソンの思い出は電話機、ペルシャ絨毯、エッグビーター、ガチョウの群れ、ミシン?「バイバイ、デイヴ 」と彼らは告げた。

「新しいスランパーが必要だ」とブロックが言った。「新しい何?」とニックが問う。「いやスランパーじゃない」とブロック。「新しい、その何かという意味だ」ディクは「そうそう、ベーシストだな」と言った。「いや、ブレザーという意味だろ」とニック。「バスーニストって言いたいんだろう」とデルはシンセ音まじりで言う。

突然、目の前が真っ暗になり、大量の煙が立ち込めてきた。 煙が晴れ始めると、彼らは煙によるかすみ目で見知らぬ男が立っているのを見た。

「俺は君らが探している男だ」とその暗黒の男は頷きながら淡々と言った。

「この言葉なんて言ってるんだ?」とブロックは指を鳴らして頭を叩いた。煙に包まれた暗黒の男は、「言葉とは、ただの上っ面に過ぎない」と、威嚇するように歯ぎしりした。 「言葉を言ってみなよ。どんな言葉も君たちの前でその無意味さを証明してやるよ」と言う。誰も彼の言葉を理解していなかったが、彼の言葉の速さと、唇に合わせて髪が動く様子に、誰もが深い感銘を受けた。

「俺はレミーだ」と彼。「レミー・ザ・ラーチとしても知られている。俺はラーチ(激しく揺さぶる様)の芸術を極めている。俺よりもいけてるラーチをする者はいない」そう言って、彼は狂乱のラーチをした。これほどまでに激しい動きを見せられたのは初めてだと、彼らは口々に言った。

「誰かテリーの居所を知らないか?」とブロック。「しばらく姿見ない」とニック、「でも、それはヤクのせいだと思うよ」。「どんなヤク?」とブロック。「魔術師がヤツに与えた。やつをを透明にするために」とニックは答えた。

彼らはテリーを上や下も周り中、表も裏もあちこち回ったが見つけられなかった。「次元をオーバードライブしてすり抜けたんじゃないか」と統合スイッチで統合されたディクミクはいつもの真剣なステレオボイスで言った。

「別のスティック使いが必要だな。そいつを探すのにぴったりの場所を知ってる」とブロックが言った「魔法の森だ」

そして、エルフの中から仲間になってくれるスティック使いを探すために、暗い森の中へ出発した。

暗い森の中を進んでいくうちに、標識や小道を見つけ、空気がオルゴン・ブルーに霞んでいる魔法の草原にたどり着いた。その中に、背の高い赤ひげの男が立っていて、何か奇妙な形の詩を朗読していた。花は彼の声に身を縮め、鳥は一度も歌わなかった。

「ようこそ」と司祭のような生き物が言った。 彼のマントは星と攪拌された惑星が群がっているように見えた。

「君たちはホークウインドと呼ばれているんだろ。 私は不吉な夢を何度も見たものだ。彼の声は不思議な響きを持っていた。

「君は言葉を切り刻む方法を知っているのか」とブロックは尋ねた。「言葉を切り刻む?いや、でもこれで十分だろう」。 彼は、先ほどの言葉を空中から掴み取り 小さな石のるつぼに入れた。彼はるつぼを揺らし、貝殻のように耳に当てた。そして、それを目の前に置いて、重い目を閉じた。小さな、しかし強烈な閃光が走ったかと思うと、小さなイメージの群れが空中に飛び出してきた。今まで彼らが見ていた映像はホバリングした後、木の上に飛んでいった。これが "切り刻み "でなければ、何が "切り刻み "なのかわからないよ」とレミーはユーモアたっぷりに言った。

「ところで、君は何者なんだい?」とブロック。「カルバートの名において」響き渡る声は「このような魔法に長けた者を必要とするのであれば、

喜んで君たちの旅に参加するよ。 ここオルゴン低湿地は寂しいところなんだ」。

それ以上、話すことはない。 彼らは木立の中を進んでいった。

それを聞いた時、彼らは立ち止まった。高く吠えるような音。 彼らは耳を傾けた。 それは、上空から聞こえてきた。見上げると、そこには翼のあるハウンドが木の上を飛んでいた。

「見ろ、口の中に何か入っている」

「何が?」

「シッ!静かに」

二人は息をひそめて聞いた。 漠然と、遠く離れたところで、木が踊るような音、森を踏みしめるような音、金属の枝の嵐、永久に動き続ける蹄のある機械の音。音のする方へと進んでいくと、小さな広場に出た。迷路のような木と金属の機械の中心に、見たこともないような背の高いエルフィンのスティック使いがいた。人間よりも背が高く長いストレートの髪と細い骨の特徴を持っていた。

彼の手の中でスティックが回転し、大地を揺るがすほどのリズムを生み出していた。 時折、彼の手からスティックが飛び出し、空高く舞い上がる。翼のある猟犬がそれを捕まえて 、飛びながら旋回して、激しく打ち鳴らしている足に戻す。その俯いている男の注意を引くことができず、デイヴ・ブロックは機械のスイッチを切ったので、エルフは顔を上げて微笑んだ。

「ハロー」「俺を探していたんだろ?」

ブロック、「君の搭乗を歓迎する」全員がうなずき、足を鳴らして同意した。

「君の名は?」とデル。

「サイモン・キング。...犬も連れてきてもいいかい?」

「もちろん」と全員が一つになって答えた。

そして、7人は青く回転する宇宙船に乗り込み、出発した。

2021/08/03 update